Verdauungssysteme

Die nach unten gerichtete Mundöffnung führt in die Mundhöhle, die nach hinten in den bauchigen, muskulösen Pharynx übergeht. Seinem Vorderrand liegt dorsal das wegen seiner weißen Farbe auffallende, paarige Cerebralganglion auf. Zahlreiche Muskelfaserzüge ziehen vom Pharynx zur Körperwand. Die vorderen sind kurz und seitlich gerichtet, die folgenden werden zunehmend länger und ziehen schräg nach hinten, wobei sie mehrere Dissepimente durchsetzen. Durch ihre Kontraktion wird der Pharynx erweitert und nach hinten gezogen. Die Wand des Pharynx ist außerdem dicht mit kurzen Büscheln von Drüsenzellen besetzt. Ihr Sekret ist reich an Schleim (Erleichterung des Schlingaktes), enthält aber auch Amylase und Proteasen zur Verdauung. An den Pharynx schließt sich der schlankere Oesophagus an, der etwa vom 7. bis zum 13. Segment reicht. Sein hinterer Abschnitt (10. bis 12. Segment) ist beiderseits zu drei Paar weißen, reich durchbluteten Kalksäckchen ausgebuchtet, von denen die beiden hinteren die eigentlichen, Calciumcarbonat ausscheidenden Drüsen, die vorderen, die sich in den Darm öffnen, lediglich Reservoire sind. Das Innere der Kalkdrüsen ist durch Gewebelamellen stark untergliedert. Die Lamellen werden von Ionen transportierendem Epithel bedeckt. Der Kalk gelangt in den Darm und wird mit dem Kot ausgeschieden. Die physiologische Bedeutung der Kalkdrüsen ist noch nicht völlig geklärt, auf alle Fälle aber sind sie an der Einregulierung eines bestimmten pH-Wertes im Blut und in der Coelomflüssigkeit beteiligt (s. S. 185). Auf den Oesophagus folgen der rundliche Kropf und, unmittelbar daran anschließend, der mit einer sehr kräftigen Muskulatur und einer starken Cuticula ausgestattete Muskelmagen, in dem die aus alten Blättern und anderen Pflanzenteilen bestehende Nahrung mithilfe der gleichzeitig aufgenommenen Sandkörnchen zerrieben wird. Der Mitteldarm, dessen Anfangsteil an Breite den Magen übertrifft, läuft geradlinig, sich allmählich verschmälernd nach hinten. Er wird durch die sich ansetzenden Dissepimente segmental eingeschnürt und ist von einer gelbbraunen Masse bedeckt, die sich besonders im Zuge des Rückengefäßes anhäuft und, wie wir mit dem Stereomikroskop erkennen können, aus keulenförmigen, zelligen Anhängen besteht. Es handelt sich um die so genannten Chloragogzellen, das sind stark vergrößerte und umgewandelte Zellen des visceralen Coelomepithels. Die als Längsfalte in sein Lumen hineinragende Typhlosolis, fehlt im hinteren Mitteldarm. Sie wird von Gefäßen durchzogen, ist von Chloragogzellen erfüllt und bewirkt eine bedeutende Vergrößerung der sezernierenden und resorbierenden Darmfläche.

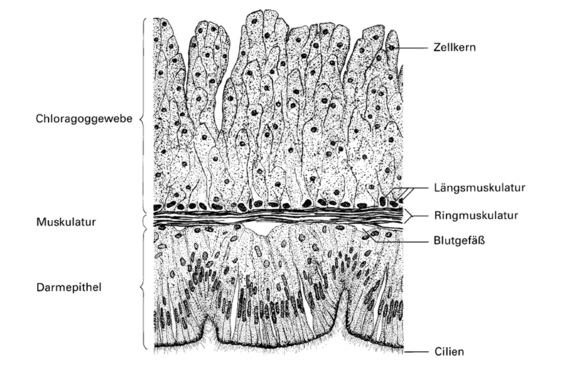

In der Darmwand (Abb. 109) lassen sich verschiedene Schichten unterscheiden. Innen liegt das Darmepithel aus zylindrischen Zellen, die Mikrovilli und Cilien tragen. Zwischen den resorbierenden Darmzellen finden sich zahlreiche bauchige, stärker gefärbte Drüsenzellen. Das Epithel der vorderen Darmregion scheidet peritrophische Membranen ab. Außen ist das Darmepithel bedeckt von einer Ring- und einer Längsmuskelschicht, die beide sehr dünn sind. Zwischen ihnen und dem Darmepithel breitet sich das zwischen Rücken- und Bauchgefäß eingeschaltete Capillarnetz aus. Das den Darm außen umziehende Coelomepithel ist ungewöhnlich hoch; es ist zu Chloragoggewebe umgebildet.